2011年上映的「他們在島嶼寫作─文學大師系列」影展,由五位精銳導演,以電影式敘事手法與影像風格,紀錄與詮釋六位台灣文學巨擘,引起廣大迴響。今年10/18(六)─11/6(四)推出的第二系列「詩的照耀下-他們在島嶼寫作Ⅱ」影展,首先上映兩部新的詩人傳記電影,分別是陳懷恩導演拍攝的【如歌的行板】/詩人瘂弦,以及王婉柔導演拍攝的【無岸之河】/詩人洛夫,另外搭配第一系列4部詩人電影─【化城再來人】/詩人周夢蝶、【逍遙遊】/詩人余光中、【如霧起時】/詩人鄭愁予、【朝向一首詩的完成】/詩人楊牧。

【如歌的行板】

回顧1950年代迄今台灣詩壇與文壇,瘂弦的參與及貢獻,幾乎可說是從一個人的身體力行,縮影了超過六十年的現代詩與文化史。

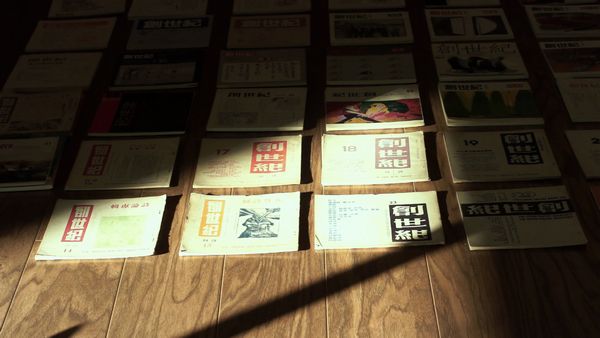

在創作上,公開發表詩作雖然只有12年(1953-1965),然而作品經典淬煉,經過好幾世代潮流的浪頭,仍傳頌不輟。在編輯事業上,從《創世紀》、《幼獅文藝》到《聯合報副刊》,前後45年編輯生涯開枝散葉,以特有的溫情、智識、人緣風度,前溯五四與日據時期文學傳統,從島內到海外,打造文壇盛世。

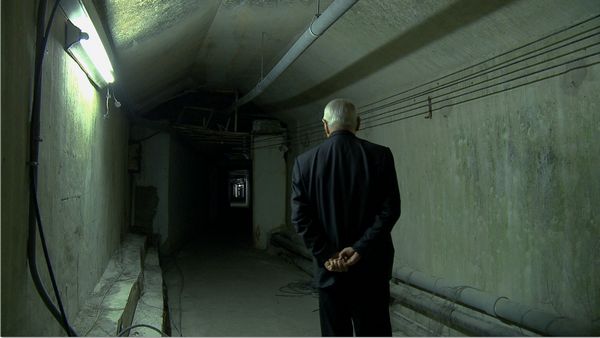

紀錄片【如歌的行板】從瘂弦現下在溫哥華的日常生活展開,描繪詩人「退而不休」的文學進行式:依據瘂弦廣結人緣的寬闊關懷,與林亨泰、林懷民、蔣勳、席慕容、吳晟、蘇偉貞、黃永武、馬森、阮義忠等好友,回憶詩、副刊與文壇種種,交織呈現詩人與華文文學界的綿密交流;與張默重回高雄左營眷村,同遊《創世紀》創刊與1950年代創作狂飆、抄寫禁書的「左營軍中廣播電台」、「高雄煉油廠圖書室」等場景;南下成功大學,踏訪「旭町營房」舊址,回憶初來台灣的軍營生活與文友結緣;和接任副刊編務的陳義芝一起到圖書館,翻閱昔年《聯合報》副刊檔案,回憶「副刊王」與「副刊高」(高信疆)競爭互動、合縱連橫的臺灣文學副刊盛世。同時,拍攝團隊也隨詩人重返故鄉河南南陽,回到童年住居與學校,踏勘古城人文環境,追索詩人生命與詩意的根基。

【無岸之河】

1959年,詩人洛夫在金門戰火硝煙中,開始寫作《石室之死亡》,這部名作共包含64首,寫作歷時五年,是台灣現代詩史上膾炙人口的長詩。2000年,在溫哥華創作三千行長詩《漂木》,申論生命意義與時間輪迴,打開當代華人詩壇最高齡、最長詩結構的歷史新頁。

與長詩成就相映襯的,是洛夫將屆70年的創作生涯。他從未停下探索的腳步,超現實主義、禪詩、新唐詩、隱題詩等形式風格,一再突破既有格局,倘佯於語言的神思飛躍,試煉意象的魔境。

紀錄片【無岸之河】呼應《石室之死亡》「一首詩十行」的詩體例,以《石室》前十首的詩句選段,構成全片的詩意綱領;同時引用洛夫與友人葉經柱的書信,交叉呈現洛夫青年時代的敏銳感受力與熱烈性情。

洛夫1949年隨國軍從大陸衡陽來到台灣,在年輕的鄉愁中,與戰後遷渡、來自四方的文友結緣,1954年更與張默創辦《創世紀》詩刊(瘂弦之後加入),與《藍星》、《現代詩》三足鼎立,打造跨越60年的現代詩發表基地,也成為華人現代詩壇的傳奇。

本片拍攝團隊,追隨洛夫的活動及創作場域,遠赴湖南衡陽、金門、越南、台北及加拿大溫哥華,記錄洛夫的創作思考與信念:從營房到書房,從八二三砲戰到現代詩論戰,以及與國際詩壇交流、移民之後的創作生活等等,一一在本片中通過詩意的影像語言,呈現洛夫卓爾不凡、以詩創作為唯一中心信念的文學戰鬥精神與價值。■

更新日期:2014-10-06

以Facebook登入

以Facebook登入